背筋の筋トレ

自宅でできる背筋の筋トレメニュー

自重やダンベルによる背中の鍛え方

背筋を鍛えることは肩こりや腰痛の予防、猫背の改善、基礎代謝向上によるダイエット効果といったメリットがあります。

背中の筋肉は、主に僧帽筋・広背筋・脊柱起立筋の3種類で構成されており、それぞれに特徴や役割があります。

本記事では、背筋の構成やその特徴と、自重やダンベルを用いて自宅でも取り組める背中の筋トレメニューを紹介していきます。

ダンベルがない方は、ペットボトルなどでも代用できます。

背中の鍛え方を知りたい方はぜひご覧ください。

1 背中の筋肉の構成と特徴

背筋と呼ばれる背中の筋肉は、大きく分けて「僧帽筋(そうぼうきん)」「広背筋(こうはいきん)」「脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)」の3種類で構成されています。

それぞれの筋肉の特徴や役割を以下でくわしく紹介します。

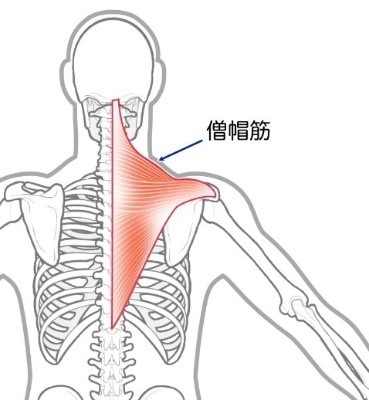

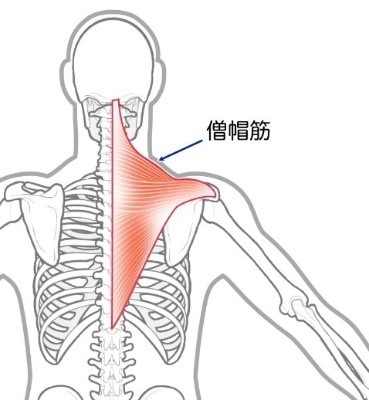

僧帽筋

僧帽筋は、首の付け根から肩・背中にかけてある筋肉です。

男性は大きくたくましい肩まわり、女性は背筋の伸びた綺麗な後ろ姿には欠かせない筋肉です。

僧帽筋は上部・中部・下部の3つの部位に分かれており、それぞれ役割が異なります。

僧帽筋上部

僧帽筋上部は、首の付け根から肩にかけての筋肉です。

両手を上げる(肩甲骨の上方回旋)・肩をすぼめる(肩甲骨の挙上)・首を動かす(頸椎の屈曲・伸展・側屈)などの動きを担っている筋肉です。

僧帽筋中部

僧帽筋中部は、肩の上部から脇の位置の高さまで位置する筋肉です。

肩甲骨を寄せる(肩甲骨の内転)・胸を張る(脊椎の伸展)などの動きを担っている筋肉です。

僧帽筋下部

僧帽筋下部は、脇の位置から下の部分に位置する

筋肉です。

腕を伸ばして下にある物を取る(肩甲骨の下制)・両手をあげる(肩甲骨の挙上)などの動きを担っている筋肉です。

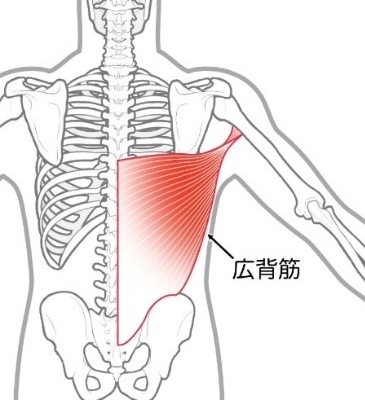

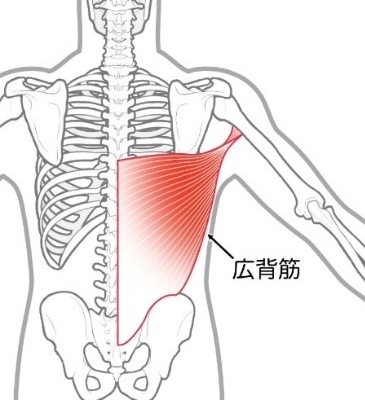

広背筋

広背筋は背中の中心部全体から脇の下あたりの腕の骨までにかけてある筋肉です。

広背筋は、大円筋・大胸筋と連動して目の前の物を引き寄せる・物を脇に挟むなどの動きを担っています。

逆三角の形をしており、たくましい背中と引き締まったウエストラインを作るためには必要不可欠な筋肉です。

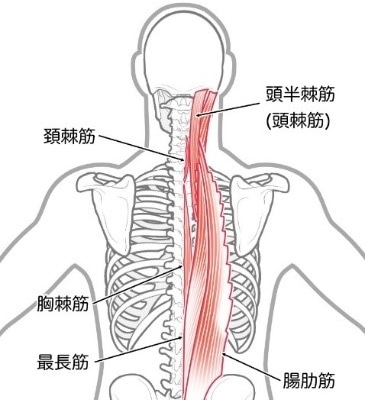

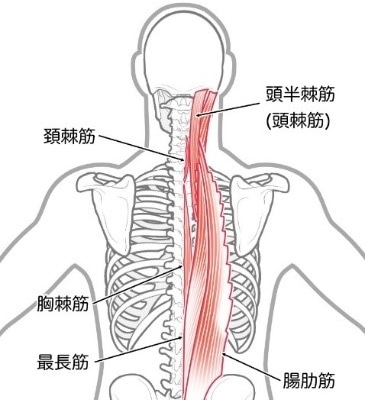

脊柱起立筋

脊柱起立筋(腸肋筋・最長筋・棘筋の総称)は、脊椎(背骨)の両サイドに沿うように存在する筋肉です。

両サイドの筋肉が働くと上体を後ろに反らす、片方の筋肉が働くと上体を横に傾ける動きを担っています。

骨盤から頭部に位置する筋肉のため、整った綺麗な姿勢作りには欠かせない筋肉です。

2 背筋を鍛えるメリット

背筋を鍛えると肩こりや腰痛の予防、姿勢の改善、基礎代謝の向上といったメリットを期待できます。

肩こりや腰痛の予防・緩和につながる

背筋を鍛えると、筋肉の温度が上がって緊張がほぐれることで肩こりや腰痛の予防・緩和につながります。

背筋は肩周りに位置する僧帽筋や腰周りに位置する脊柱起立筋が含まれるため、広い範囲をカバーすることができます。

また、トレーニングに肩甲骨を寄せる・両手をあげるなど普段は滅多に行われない動作が伴うことも背筋を鍛えるメリットです。

関節は動かさなければ次第に動きが悪くなり、肩こり・腰痛の原因となります。

このように背筋のトレーニングでは、関節を動かす動作が

頻繁に行われるため肩こりや腰痛の予防・緩和に効果的です。

猫背の改善

体幹の一部である背筋を鍛えると、猫背姿勢の改善効果が期待できます。

姿勢は体幹の筋肉が支えています。

体幹の一部である背筋を鍛えると、よい姿勢を保つことができるため、姿勢の改善につながります。

とくに現代は、スマートフォンやパソコンの普及により姿勢に悩む方が増加傾向にあります。

背筋を鍛えることで、体幹を強化できるだけでなく、こわばった背筋を適度に伸ばす効果が期待できるため、猫背だけでなくストレートネックや反り腰にも背筋をトレーニングすることが

効果的と言われています。

基礎代謝の向上

筋肉量が多い背中を鍛えることで基礎代謝を効率良く高めることができます。

基礎代謝とは、普段何もしていないときのエネルギー消費のことです。基礎代謝が高いほど太りにくく痩せやすい身体になり、ダイエットでも基礎代謝の向上が重要視されています。

また、基礎代謝が向上すると筋肉や内臓系が活発に働くことで新陳代謝が上がり、冷え性やむくみなどの解消にも効果的です。

整った後ろ姿に近づく

背筋は背中の大部分を占める筋肉です。

背筋を鍛え、引き締まった背中になると、男性はたくましい逆三角形の後ろ姿になり、女性はすっきりとした後ろ姿になります。

3 自重で背筋を鍛えられる筋トレメニュー

器具がなくても自宅で背筋を鍛えられる自重筋トレメニューを5つ紹介します。

ジムに通わずに自宅で手軽にできるメニューのためぜひ実践してみてください。

撮影協力:SIXPADオフィシャルトレーナー KENTA

■ 広背筋のトレーニング1|スーパーマン

うつ伏せの姿勢からスーパーマンが飛んでいるようなポーズをとるトレーニングです。

おもに鍛えられる部位は広背筋です。難易度はやや高めですが、背中の筋肉を鍛え、綺麗な後ろ姿を作るためには欠かせないトレーニングです。

-

1.

うつ伏せの姿勢から両手を上に伸ばし、万歳の姿勢をとる。

-

2.

手足は肩幅より少し広めに開いておく。

-

3.

両手・両足を少しずつ床から引き上げて、限界の高さで止める。

-

4.

両手・両足を床につかないギリギリの位置まで下ろし、再度限界まで引き上げる。

-

5.

3~4を15~20回くり返す。

■ 広背筋のトレーニング2|Tレイズ

うつ伏せの姿勢から両手を大きく横に広げる姿勢が「T」の文字に似ていることから

名前が付けられたトレーニングです。

おもに広背筋を鍛えることができます。

肩甲骨を寄せて胸が開いていることを意識することが重要です。

-

1.

うつ伏せの姿勢から両手を真横に広げる。

-

2.

手を広げた状態で上体を限界まで反らせる。

-

3.

上体を下ろし、再度限界まで状態を反らせる。

-

4.

2~3を15~20回くり返す。

■ 僧帽筋・広背筋を鍛えるトレーニング|リバースエルボープッシュアップ

仰向けの状態で腹筋トレーニングのような姿勢で行うトレーニングです。

僧帽筋・広背筋を鍛えることができ、省スペースで手軽にトレーニングができます。

腹筋の方法に似ていますが、あくまでも背筋を鍛えるトレーニングのため、肩甲骨をしっかりと寄せて背中を意識しながら実践しましょう。

-

1.

仰向けになり両膝を立てる。

-

2.

両肘を曲げ脇腹につける。

-

3.

ひじで床を押して上体を起こす。

-

4.

ゆっくりと上体を下ろす。

-

5.

3~4を15~20回くり返す。

■ 体幹を鍛えるトレーニング|プランク

体幹トレーニングとして有名な、うつ伏せの姿勢をキープするトレーニングです。

脊柱起立筋をはじめとした背筋だけでなく、腹筋やインナーマッスルなど数多くの筋肉に働きかけてくれる万能トレーニングです。

お尻が下がる・背中が丸くなるなど正しい姿勢をキープできなければ効果が半減してしまうため、初めは短い秒数でも姿勢をキープすることを意識しながら実践しましょう。

-

1.

うつ伏せの姿勢から両ひじを床につける。

-

2.

腰を浮かせ、つま先を立て、横から見ると一直線になるよう姿勢をキープする。

-

3.

2の姿勢を60秒キープする。

■ 脊柱起立筋やお尻のトレーニング|バードドッグ

バードドッグは四つん這いの姿勢から片手・片足を上げるダイナミックな動きのトレーニングです。

不安定な状態をキープするため、脊柱起立筋やお尻の筋肉が鍛えられます。

プランク同様、背中や腰が丸くならないよう正しい姿勢をキープしながら実践しましょう。

-

1.

床に手をつき四つん這いになる。

-

2.

片腕を前に伸ばし、伸ばした腕と反対の足を後ろに伸ばす。

-

3.

姿勢を戻し、反対の手と足を伸ばす。

-

4.

2~3を各10秒ずつ10~20セットくり返す。

4 ダンベルで鍛えられる背筋の筋トレ方法

ダンベルを使ってできる筋トレメニューを5つご紹介します。

ダンベルがない場合は、ペットボトルに水や砂を入れて代用しましょう。

■ 広背筋・僧帽筋のトレーニング1|ワンハンドロウイング

ワンハンドロウイングは片手でダンベルを引き上げる動作が特徴のトレーニングです。

広背筋・僧帽筋を片方ずつ鍛えることができます。

片方の手を台の上に乗せる必要があるため、自宅ではベッドやソファーを用いて実践しましょう。

-

1.

片方の手にダンベルを持ち、逆の手を台の上に乗せる。

-

2.

脇を締め、胸を張った状態でダンベルを引き上げる。

-

3.

ゆっくりと元に戻す。

-

4.

2~3を10回くり返したのち、反対の手でも行う。

■ 広背筋・僧帽筋のトレーニング2|ダンベルベントオーバーロウ

ダンベルベントオーバーロウは立ったままの姿勢でダンベルを引き上げるトレーニングです。

広背筋・僧帽筋を鍛えることができます。省スペースで取り組むことができ、背中に効率よく負荷をかけるトレーニングとして幅広い層から人気があるメニューです。

負荷を重くして取り組むときは、姿勢維持を意識しないと腰を痛めてしまうリスクもあるため

注意しながら実践しましょう。

-

1.

立った状態で足幅を腰幅程度に広げる。

-

2.

背筋を伸ばしたまま、お尻を後ろに引き軽くひざを曲げる。

-

3.

両ひじを後ろに引き上げるようにダンベルを持った両手を上げる。

-

4.

両手をゆっくりと元の位置に戻す。

-

5.

3~4を10回くり返す。

■ 僧帽筋のトレーニング|ダンベルアップライトロウ

ダンベルアップライトロウはダンベルを持ち上げて肩周りの筋肉を鍛えるトレーニングです。

僧帽筋をはじめとした肩周りの筋肉を鍛えることができます。

トレーニング強度も高めでフォームも難しいため、背筋トレーニングに慣れてから取り入れるのがいいでしょう。

-

1.

立った状態で足を肩幅に広げる。

-

2.

脇はテニスボール1個分空け、上半身はやや前傾姿勢をとる。

-

3.

両手に持ったダンベルを肩と同じ高さになるまで持ち上げる。

-

4.

ダンベルを持った両手を元の位置にゆっくりと戻す。

■ 広背筋・脊柱起立筋のトレーニング|ダンベルデッドリフト

ダンベルデッドリフトはダンベルを持ってスクワットのような動作をするトレーニングです。

広背筋・脊柱起立筋などの背筋だけでなく、ハムストリングや大臀筋などの下半身の筋肉も鍛えることができます。

正しいフォームでできれば、低負荷でも効果的なトレーニングが可能です。

-

1.

立った状態で足を腰幅程度に広げる。

-

2.

背筋を伸ばしたまま上半身を前傾させる。

-

3.

ダンベルが膝よりも下の位置になるまでひざを軽く曲げる。

-

4.

ゆっくりと2の姿勢に戻る。

-

5.

3~4を10~15回くり返す。

■ 僧帽筋のトレーニング|ショルダーシュラッグ

ショルダーシュラッグはダンベルを持って肩甲骨を寄せる動きをするトレーニングです。

比較的小さな動作で僧帽筋を効果的に鍛えることができます。

動作が小さいため手軽にできますが、正しいフォームで僧帽筋を意識しながら実践しましょう。

-

1.

ダンベルを持ったまま腕を垂らし、足は腰幅に広げる。

-

2.

肩を上へ持ち上げると同時に首をすくめる。

-

3.

ゆっくりと肩を下ろし元の位置に戻す。

-

4.

2~3を15~20回くり返す。

5 背中の筋トレのコツ

背中の筋肉をより効果的に鍛えるためには、背筋に意識を向け適切な回数や負荷を設定すること、休養をしっかりとることなどが重要です。

目的に合わせて下記を意識することで、より効率よく背筋を鍛えられるでしょう。

鍛える筋肉に意識を向ける(腕に頼らない)

筋トレ中は鍛えたい背筋に意識を向けることが重要です。

背中の筋トレは腕を使うトレーニングが多いため、どうしても腕の力に頼ってしまい背筋がうまく鍛えられない場合があります。

そのため、背筋を鍛えるときは、鍛えている筋肉に意識を向け、筋肉を効果的に使えるようにしてトレーニングを実践しましょう。

目的に合わせて回数&負荷を設定する

背筋を鍛える目的に合わせたトレーニングの回数と負荷の設定が必要です。

たとえば、筋力アップを目的とする場合は1~4回で継続できなくなる負荷での実践が必要です。

筋肥大(筋肉を大きくする・引き締める)が目的の場合は5~18回で継続できなくなる負荷設定、筋持久力を高めることが目的の場合は20~30回で継続できなくなる負荷での実践が必要です。

ただ漠然と回数をこなすだけでは筋トレの効果は得られないため、あらかじめ目的に合わせた回数と負荷の設定を行っておきましょう。

ただし、自重トレーニングの場合は自身の体重が負荷の上限と

なるため、トレーニングに慣れて30回以上の反復ができるように

なった場合には、より難易度の高いトレーニングに

変更する必要があります。

参考:NSCA決定版 ストレングス&コンディショニング第4版

トレーニング負荷と反復回数

筋肉の回復期間を設ける

背筋のトレーニング後は回復期間を設けることが重要です。

筋トレをしてダメージを受けた筋肉は、回復するまでに一般的に2~3日の休養が必要です。

ダメージを受けた筋肉は回復の過程で以前の筋トレにも耐えられるよう強くなり、これを「超回復」と呼びます。

とくに、器具を用いて行う高負荷のトレーニングでは超回復が行われるよう休養を積極的に取り入れ効果的な筋トレを

実践しましょう。

背筋のトレーニングにおいても回復のための休養期間を設けることが大切ですが、自重トレーニングに関しては、

低負荷×高回数のトレーニングのため翌日に筋肉痛や

筋肉の張りなどを感じない場合は毎日実践しても問題ありません。

必要な栄養を摂取する

背筋を鍛えるにあたり必要な栄養を摂取することが必要です。

いくら筋トレを頑張っても、必要な栄養を摂取しなければ効果は期待できません。

筋トレに欠かせない栄養素の代表は筋肉のもととなるたんぱく質で、鶏肉・大豆・魚類に多く含まれています。

また、炭水化物・脂質は量こそ抑えなければならないもののエネルギー産生栄養バランスを意識した摂取が必要です。

理想的な栄養バランスの目安は、

炭水化物:たんぱく質:脂質=6:2:2です。

1日のたんぱく質の推奨摂取量は体重1kgあたり1.2~1.8gが

目安となり、1食あたりおよそ20~25g程度を摂るとよいでしょう。

食事からの摂取だけでは十分な栄養が補えない場合は、

プロテインをはじめとした補助食品を上手く活用しましょう。

筋トレの前後にストレッチをする

怪我の予防や筋トレの効果をアップさせるために、筋トレの前後には必ずストレッチを行いましょう。

筋トレの前は、身体を温めて関節の可動域を広げるために「ダイナミックストレッチ」と呼ばれる

動的ストレッチの実践がおすすめです。

身体を動かして筋肉を伸び縮みさせ、柔軟性を高めましょう。

筋トレの後は、ダメージを受けた筋肉をケアして上昇した心拍数を抑えるための「スタティックストレッチ」と呼ばれる静的ストレッチがおすすめです。

トレーニングで使った筋肉を、反動を使わずにゆっくりと

伸ばしましょう。

日常に手軽にトレーニングを取り入れるなら

「Core Belt 2」

忙しくてトレーニングの時間を取れない日や、背中と同時にお腹周辺の筋肉を効率よく鍛えたい方は日々のトレーニングとともに「Core Belt 2」を活用することがおすすめです。

Core Belt 2は、1回23分のEMS(筋電気刺激)トレーニング・プログラムで、背筋(下部)と腹筋を鍛えることができます。

お腹に巻くことで通電可能なため、ジェルシートは不要でランニングコストがかかりません。

運動が苦手な方や忙しい方でも、テレビを見る時間などにながらトレーニングができるためぜひお試しください。

6 まとめ

背筋を鍛える筋トレは様々な方法がありますが、いずれも正しいフォームで、適切な回数と負荷の設定が大切です。

本記事をブックマークしていただき、効果的なトレーニングができるようにしておきましょう。

また筋トレは短期間で効果が出づらいからこそ、継続することが大切です。

思い立ったら今日からでもトレーニングを実践して理想の身体のために日々継続していきましょう。

参照元・参考文献

荒川裕志(2012)『プロが教える筋肉のしくみ・働きパーフェクト事典』ナツメ社